|

3 Interfacedesign

3.1 Anforderungen an grafische

Benutzeroberflächen

Eine Navigation ist dann ideal,

wenn die Reaktionen des Systems mit den Erwartungen des Benutzers übereinstimmen.

Das heißt, das Programm »macht« immer das, was von ihm erwartet

wird. Andererseits werden durch die Gestaltung Erwartungen geweckt, die erfüllt

werden müssen. Unübersichtlichkeit und uneindeutige Bedienelemente lösen

Verdruß aus und lassen Geduld und Interesse schnell schwinden. Selbst minimal

Computererfahrene sind durch ihren bisherigen Umgang mit Benutzeroberflächen

von Betriebssystemen, Programmen oder Spielen auf bestimmte Bedienelemente konditioniert

(z.B Menüs, Scrollbars, Reiter, usw.). Bei der Entwicklung eines Interfacedesigns

kann auf diese Erfahrungen aufgebaut werden.

Eine stetige Klarheit und Durchschaubarkeit

der Struktur ist für eine gute Benutzerführung unerläßlich.

Die Zahl der Navigationsebenen sollte 3 nicht überschreiten, das heißt

ein Benutzer muß sich von der Hauptseite (Index) durch höchstens 3

Seiten klicken müssen um zu seinem Ziel zu gelangen.

Der derzeitige Aufenthaltsort innerhalb des Systems muß immer deutlich sein,

Wege zu Oberthema und Index immer angezeigt werden und begehbar sein. Zusammengehörige

Themen werden hypertextartig miteinander verknüpft. Eine non-lineare Bewegung

(Überspringen von Ebenen, Wechseln zu parallelen Themen, usw.) durch das

System muß ebenso selbstverständlich möglich sein wie ein kontinuierliches

»Durchklicken« (Vor- und Zurück-Knöpfe).

Ein wichtiger Punkt ist die Konsistenz

der Benutzeroberfläche durch das ganze System hindurch. So kann der Benutzer

einmal erlerntes Wissen immer wieder anwenden. Dies bezieht sich einerseits auf

die Funktionen von Bedienelementen und andererseits auf deren Gestaltung und Anordnung.

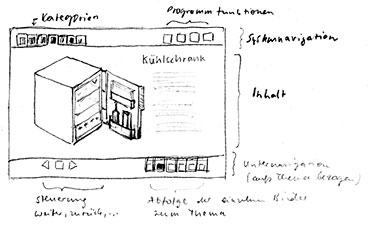

Frühe Skizze für

Screenaufteilung und Navigation

3.2 Benutzertypen

Zur Konzipierung einer sinnvollen

Benutzerführung für ein Informationssystem hilft es, sich vorzustellen,

welche Arten von Benutzern es zukünftig haben könnte und welche Anforderungen

diese stellen. Sinnvoll ist die Aufspaltung in verschiedene Gruppen.

Die vorhin allgemein als »technisch

interessierte Laien« definierte Zielgruppe läßt sich in zwei verschiedene

Arten von Benutzertypen einteilen, die unterschiedliche Ziele verfolgen:

Auf der einen Seite stehen Anwender, die eine ganz konkrete Information suchen.

Um sie zu finden, gehen sie zielgerichtet und analytisch vor. Es gibt eine konkrete

Erwartungshaltung, die es zu erfüllen gilt. Sie sind erfahren und sicher

in der Computerbedienung. Es ist anzunehmen, daß sie ein gewisses Maß

an technischem Vorwissen mitbringen. Das System dient ihnen als Nachschlagewerk.

Sie erwarten vor allem inhaltliche Tiefe und eine Vielfalt an Hintergrundinformationen

sowie Verweise zu anderen Quellen.

Die zweite Gruppe stellen die eher

spielerisch orientierten Benutzer dar. Sie beschäftigen sich mit der CD in

erster Linie zum Zwecke der Unterhaltung.

Die Erwartungen sind wenig konkret. Sie suchen keine bestimmte Information, sondern

wollen sich vom Angebot überraschen und inspirieren lassen. Ein grundsätzliches

Interesse am Thema und die Bereitschaft etwas zu lernen sind jedoch vorhanden.

Das Maß an Computerkenntniss und inhaltsbezogenem Vorwissen kann variieren

und von ganz minimal bis umfangreich gehen. Wichtig ist der Aspekt, daß

diese Benutzer eher bereit sind, sich treiben zu lassen. Sie suchen nach Entspannung

und kurzweiliger Unterhaltung. Hier bedarf es mehr Führungsarbeit seitens

des Systems.

Beiden Anwendertypen muß

die Navigation gerecht werden. Für den Zielgerichteten muß es die Möglichkeit

geben, ohne lange Umwege und Suchereien an die gewünschte Information zu

gelangen. Günstig sind alle Varianten, die einen direkten Zugriff bieten,

wie Suchmasken und Stichwortregister.

Für den zweiten (explorativen) Typ bedarf es einer Einführung in das

Thema, die spannend und interesseweckend ist, einen guten Gesamtüberblick

bietet und zum Weiterklicken animiert. Zufallssteuerungen oder Spiele sind eine

Möglichkeit, eine andere das Anbieten von vorsortierten Kategorien.

3.3 Systemmetapher

Eine gut gewählte Metapher

ermöglicht es dem Benutzer, ein mentales Modell des Systems zu entwickeln

und schafft so die Grundlage für intuitive Bedienbarkeit. Als Basis für

des Navigationssystem stelle ich mir eine Art Karteikartensystem vor. Es gibt

einen großen Karteikasten, der sieben durch Reiter getrennte Registraturen

enthält (die Kategorien). Die einzelnen Registraturen sind nochmals nach

Stichworten unterteilt (Unterthemen), in denen die Einzelbegriffe alphabetisch

einsortiert sind. Die Benutzeroberfläche soll also aus einer Gruppe von Reitern

bestehen, die die Kategorien anzeigen. Die jeweils aktive Kategorie ist räumlich

vor den anderen inaktiven Themen angeordnet. Innerhalb eines Themas kann vor-

und zurückgeblättert werden, andererseits wird die nonlinieare Bewegung

durch das System ebenso unterstützt. Das Springen in andere Kategorien ist

jederzeit über die Reiter möglich.

Stichwort-Katalog-Systeme sind beispielsweise aus Bibliotheken bekannt. Die Verwendung

als Systemodell dürfte deshalb für jeden Benutzer nachvollziehbar sein.

Die Akzeptanz dieser Metapher ist mit verschiedenen Personen zu testen.

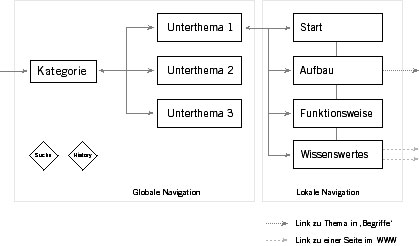

3.4 Navigationssystem

3.4.1 Globale Navigation

Die globale Navigation (auch Systemnavigation)

beinhaltet alles, was der Bewegung innerhalb und zwischen den Kategorien, Unterthemen

und Inhalten dient, ist also der Wegweiser zu den eigentlichen Inhalten des Technikons.

Ihre Hauptaufgabe liegt darin, den Benutzer zu den einzelnen Themen zu führen.

Mithilfe des oben beschriebenen Reitersystems kann sich der Benutzer zunächst

für eine der sieben Kategorien entscheiden. Ist dies geschehen, erfolgt nun

die Auswahl eines Gerätes oder Begriffes aus einem der Unterthemen. Diese

werden anhand einer alphabetischen Liste dargeboten. Über mehrere Schritte

wird der Themenbereich also immer weiter eingegrenzt. Der Benutzer muß sich

dabei lediglich durch höchstens 2 Ebenen klicken.

Eine wichtige Rolle wird dem Intro

zuteil, das bei jedem Programmstart angeschaut werden kann (Überspringen

ist möglich): Hier werden dem Benutzer die sieben Kategorien durch Animationssequenzen

vorgestellt. Das Ende des Intros bildet ein Standbild, in dem alle Kategorien

vertreten sind und angeklickt werden können. Das hat die beiden folgenden

Vorteile:

- Das Intro bietet einen unterhaltsamen,

spielerischen Einstieg in das System, was vor allem der zweiten Benutzergruppe

entgegen kommt.

- Da die Kennzeichnung der Kategorien

über Icons erfolgen soll, wird

durch die Animationen deren Bedeutung erklärt.

Durch das eingrenzende Auswahlverfahren

anhand von Kategorien und Stichwortlisten können beide Benutzertypen gleichermaßen

angesprochen werden. Sowohl zielgerichtetes Vorgehen als auch »einfach nur

so rumgucken« werden damit ermöglicht. Dieses Prinzip dürfte niemandem

Probleme bereiten, da zum Beispiel Dateien in ebensolchen Hierarchien geordnet

sind oder die meisten Internet-Suchmaschinen ihre Einträge in Themenbereiche

katalogisieren.

Wichtiges Werkzeug für die

zielgerichteten Benutzer ist die Stichwortsuche. Hier können entsprechende

Begriffe eingegeben und gesucht werden. Die Ergebnisliste enthält dann eine

(anklickbare) Übersicht aller Artikel, die das gesuchte Wort enthalten. Diese

Funktion ist in einem Extrafenster immer aufrufbar und bezieht sich auf alle Kategorien.

Zur globalen Navigation zählt

weiterhin die History-Palette. Diese kann wie die Suchfunktion jederzeit in einem

kleinen Extrafenster aufgerufen werden und enthält die anklickbare zeitliche

Auflistung aller bereits besuchten Themen. Gerade bei einer großen Informationsmenge

ist eine solche Funktion sehr nutzbringend, da sie Navigationswege verkürzt.

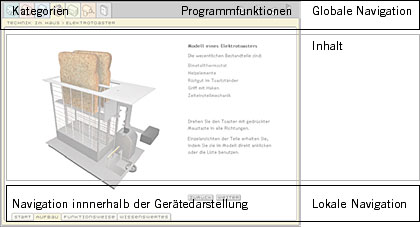

Aufteilung der Navigationsbereiche

3.4.2 Lokale Navigation

Lokale Navigation ist das Synonym

für die Bewegung in einer begrenzten, in sich geschlossenen Struktur (in

diesem Fall die Darstellung eines einzelnen Gerätes) innerhalb eines größeren

Rahmens (also der gesamten CD-Rom). Die in Punkt 2.1.2 beschriebenen Informationsebenen machen ein solches

Navigationssystem innerhalb der Gerätedarstellungen notwendig. Dabei wird

- ausgehend von der Karteikastenmetapher - wiederum ein modifiziertes System von

Reitern verwendet. Das Prinzip ist für alle Geräte gleich: es gibt vier

Bereiche (Start, Aufbau, Funktionsweise und Wissenswertes), wobei der jeweils

aktive Reiter hervorgehoben ist. Als zweite Möglichkeit sind auf jeder Seite

Zurück- und Weiter-Buttons zu finden, die für das lineare Durcharbeiten

des Themas verwendet werden können. Zusätzliche Querverweise (zum Beispiel

zu Grundbegriffen), werden als Text-Links auf den Inhaltsseiten angeboten.

Navigationsschema innerhalb einer

Kategorie

3.4.3 Interface

Die Kennzeichnung der sieben Kategorien

erfolgt durch vier verschiedene Mittel:

- Hauptcharakteristikum sind unterschiedliche

Fargbebungen.

- Jede Kategorie erhält ein

entsprechendes Icon, das bei MouseOver zu einer kleinen Animation wird. Die Icons

werden im Intro vorgestellt, wodurch ihre Bedeutung von Anfang an klar ist.

- Allen Kategorien wird ein entsprechendes

Geräusch zugeordnet, das im Intro und bei MouseOver über einem Icon

abgespielt wird.

- Nicht zuletzt hat jede Kategorie

ihre eigene eindeutige Bezeichnung, die bei Aktivierung als Überschrift auftaucht.

Die farbigen

Reiter mit den entsprechenden Icons sind auf jedem Screen oben links angeordnet,

da sie die wichtigsten Navigationselemente darstellen.

Desweiteren gibt es noch vier Icons,

die ebenfalls zur globalen Navigation zu zählen sind: Stichwortsuche, Bisherige

Themen, Lautstärke und Programm beenden. Diese werden oben rechts plaziert,

so daß sie zwar eindeutig der Systemnavigation zugeordnet, von den Kategorien

jedoch trotzdem etwas abgegrenzt sind.

Die Geräteauswahl innerhalb

einer Kategorie erfolgt wie bereits erwähnt mithilfe alphabetischer Listen.

Alle Unterthemen passen zusammen auf eine Seite, weshalb sich eine Aufteilung

in Spalten anbietet. Links oben steht der Name der aktiven Kategorie (unter den

Kategorie-Icons), darunter nebeneinander - wie in einem Tabellenkopf - die Unterthemen.

In den Spalten dann untereinander die Aufzählung der Geräte.

Auf den Seiten der Gerätedarstellung

steht links oben neben dem Namen der Kategorie nun auch das ausgewählte Gerät

(z. B. Unterhaltungselektronik > CD-Player), wobei die spitze Klammer die Hierarchie

wiederspiegelt. Die lokale Navigation wird im unteren Bereich des Bildschirms

angeordnet, um die deutliche Trennung von der Systemnavigation zu visualisieren.

3.4.4 Zusätzliche Navigationshilfen

Neben den bisher beschriebenen

Bedienelementen gibt es noch eine besondere Form der Benutzerführung - eine

Sympathiefigur. Ein kleiner animierter Roboter übernimmt die Funktion eines

Assistenten, der den Benutzer bei Bedarf an die Hand nimmt. So kann er zum Beispiel

Arbeitsschritte erläutern, Tips zur Programmbenutzung geben oder auf Besonderheiten

hinweisen (wie QTVRObjekte, denen man nicht ansieht, daß sie gedreht werden

können). Der Assistent soll auf keinen Fall lästig sein und taucht deshalb

nur an einigen Stellen auf. Sympathiefiguren sind gerade für den Bereich

des unterhaltsamen Lernens ein schönes Mittel, um die Benutzerführung

zu verbessern und die Atmosphäre aufzulockern.

Anzeige eines Tooltips unter

einem Icon

Durch die Wahl einer einfachen

Systemmetapher und einer überschaubaren Struktur halte ich die Implementation

eines globalen Hilfesystems für nicht notwendig. Diese müßte vom

Benutzer zunächst aufgesucht und dann nach dem entsprechenden Hilfethema

durchforstet werden, wobei der Informationsfluß ins Stocken gerät.

Eine kontextsensitive Hilfe in Form von Tooltips direkt auf den Inhaltsseiten

beschränkt sich immer auf gerade aktuell mögliche Aktionen und fügt

sich in die Abläufe ein. Die Tooltips erscheinen, wenn der Mauszeiger länger

als eine halbe Sekunde über einem anklickbaren Element verweilt. Bei selbsterklärenden

Buttons (wie zum Beispiel ,zurück` und ,weiter`) wird auf die Anzeige der

Tips verzichtet.

Alle Bedienelemente (also alles

was anklickbar ist), geben dem Benutzer ein Feedback, grundsätzlich immer

in Form einer Veränderung des Mauszeigers, im Falle der Icons außerdem

in Form von Animation / Ton / Farbwechsel. Textlinks sind farblich hervorgehoben,

bei MouseOver erscheint zusätzlich ein kleiner Pfeil. Beim Anklicken ertönt

bei allen Elementen ein dezenter Ton. Die Anordnung und Platzierung der Bedienelemente

ist auf jeder Seite gleich.

3.5 Verständlichkeit

In der Einführung habe ich

das Verständlichmachen komplexer Sachverhalte als mein wichtigstes Anliegen

definiert. Mit welchen Mitteln wird dies realisiert?

Der erste Schritt ist bereits mit

der übersichtlichen Gliederung des Inhalts und der Schaffung einer intuitiven

Benutzeroberfläche getan. Der weitaus wichtigere und schwierigere Teil ist

jedoch die verständliche Aufbereitung des Inhalts. Dabei habe ich die folgenden

Grundregeln beachtet:

- Komplexe Zusammenhänge werden

in einzelne, einfachere Sachverhalte aufgeteilt.

- Das Verhältnis zwischen Bildern

und Texten muß immer ausgewogen sein, das heißt der Text darf die

Illustration nicht erschlagen und umgekehrt.

Bildinformationen stehen nach Möglichkeit ohne großen Erklärungsbedarf

für sich.

- Zwischen verschiedenen Objektdarstellungen

darf es keine irritierenden Sprünge geben. So kann man nicht zuerst ein Gerät

von außen und von vorne zeigen und im nächsten Bild dann eine Detailansicht

des Innenlebens von hinten. Wenn Detailansichten erforderlich sind, muß

es einen fließenden Übergang geben - beispielsweise durch eine Animation

oder die Vergrößerung mittels einer Lupe.

- Das Layout der Seiten muß

konsistent sein. Die Erstellung eines Rasters, in das man dann Bild- und Textinformationen

einfügen kann, bietet sich an.

- Die Informationsdichte pro Screen

soll (je nach Komplexität der Einzelinformation) nicht zu hoch sein. Als

Richtwert habe ich mir 2, höchstens 3 Fakten gesetzt.

- Fließtexte müssen optimal

lesbar sein und dürfen nicht zu lang werden.

Bei viel Textinformation empfiehlt sich die Aufteilung über mehrere Bildabfolgen.

- Bei der Erstellung insbesondere

der 3D-Modelle ist darauf zu achten, daß unnötige Details außer

Acht gelassen werden, die Konzentration liegt auf den wesentlichen Funktionselementen.

- Die Darstellungen enthalten -

wenn sinnvoll und umsetzbar - Möglichkeiten der Interaktion. Verschiedene

Parameter können ausprobiert werden, Geräte an- und ausgeschaltet, Detailansichten

miteinander verglichen werden. Informationen sind besser erfaßbar, wenn

sie mit solchen Aktionen verbunden werden. Schon im Schulunterricht waren eigene

Experimente wesentlich aufschlußreicher als das Durcharbeiten eines Buches.

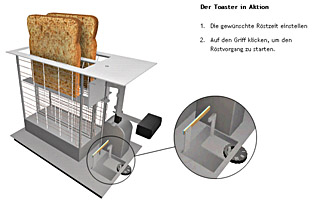

Der Benutzer kann mit verschiedenen

Röstzeiten experimentieren

zurück << >> weiter

|